L’intervention militaire russe en Syrie, en appui au régime de Bachar el Assad, est un épisode supplémentaire de l’impasse politique dans laquelle se trouve ce conflit depuis le déclenchement de la révolte populaire en mars 2011.

Cette dangereuse escalade qui voit un pays membre du Conseil de sécurité de l’ONU intervenir au sol, en mer et dans les airs en appui à un régime qui a massacré sa population occasionnant 250 000 victimes, des destructions considérables, le déplacement ou l’exode de 10 à 11 millions de personnes, ainsi que la montée en puissance de groupes radicaux islamistes armés, est emblématique d’un profond dysfonctionnement pour ne pas dire une faillite du système des relations politiques internationales.

Cette montée des périls ne s’arrête malheureusement pas en Syrie puisque les pays limitrophes – Turquie et Israël – sont pris également dans un dangereux engrenage de déchaînement de violence.

A cet égard, les événements de l’année 2015, qui a été marquée par l’accord du 14 juillet sur le programme nucléaire iranien augurant d’un apaisement possible dans plusieurs foyers de tension dominés par l’opposition entre l’Arabie saoudite et l’Iran, ont, au contraire exacerbé les conflits latents, libérant une frustration et une violence menaçantes.

La déstabilisation du Proche-Orient et l’impuissance des pouvoirs en place à la contenir, de même que l’incapacité des grandes puissances à y apporter une solution crédible et durable sont le signe annonciateur de graves événements à venir pour la stabilité de cette région du monde.

Poutine nostalgique d’une Russie impériale

Depuis la conquête de la Crimée en mars 2014, Vladimir Poutine a l’ambition de redonner à la Russie tous les lustres de l’Empire.

Dès le 18 août, il envoyait six avions militaires Mig 31 sur la base militaire syrienne de Lattaquié alors que des navires russes étaient en manœuvre en Méditerranée depuis le mois de mars.

Le régime de Bachar el Assad était aux abois et son allié iranien n’arrivait plus à contenir la poussée des mouvements islamistes armés autour de Damas, d’Alep et de la montagne alaouite qui surplombe la zone côtière.

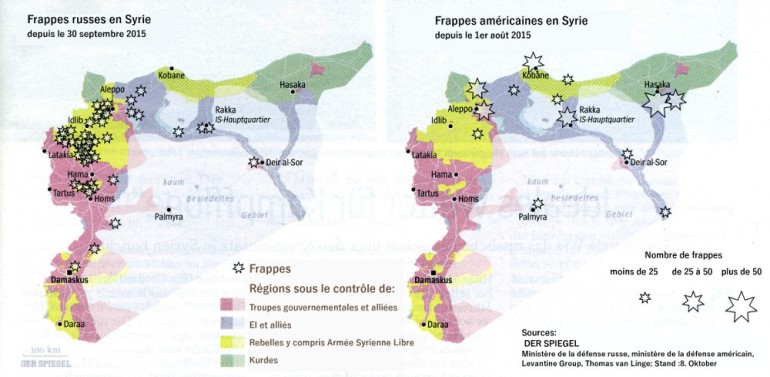

L’intervention militaire russe est déclenchée le 30 septembre, deux jours après le discours du président russe devant l’Assemblée générale de l’ONU. Entretemps près de 5000 soldats et instructeurs militaires se déploient au sol, renforçant et élargissant l’aéroport Bassel el Assad de Lattaquié et les installations portuaires de cette ville ainsi que de la base navale russe de Tartous, à 30 km au sud. Ce ne sont pas moins de 48 avions d’attaque Sukhoi appuyés par des Mig 31, des chars et des véhicules blindés, des lance-missiles, qui arrivent en Syrie.

L’objectif est de détruire les bases de « terroristes » qui menacent un pouvoir qui ne contrôle plus que 18% du territoire.

Américains et Européens réagissent en demandant à Moscou de s’attaquer plutôt à l’organisation « Etat islamique » qui contrôle la partie orientale de la Syrie et qui se trouve également aux portes d’Alep et de Damas.

En réponse, quelques missiles russes sont lancés sur les bases de l’EI à 1500 km de là à partir de navires russes se trouvant en mer Caspienne. Poutine cherche à impressionner l’Occident.

Une centaine de navires russes franchissent le Bosphore, narguant le pouvoir du président turc Recep Tayyip Erdoğan. Les partisans d’Assad et des régimes au pouvoir à Téhéran et à Bagdad pavoisent. L’heure de la revanche a sonné. Poutine est le nouvel héros de « l’axe chiite ».

Face à ce qui a été qualifiée sans pudeur de « guerre sainte » par le patriarche de Moscou Cyrille 1er, les mouvements djihadistes ont appelé les musulmans du Caucase à répondre « œil pour œil, dent pour dent ». Sans aucune retenue également, le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Jubeir, a, de son côté, mis en garde Moscou contre la menace djihadiste ; comme si le royaume d’Ibn Saoud n’avait aucune autre réponse à donner au maître du Kremlin.

En Turquie, la rupture est consommée avec les Kurdes

Impliqué dans le conflit syrien où il soutient des groupes islamistes armés hostiles au régime d’Assad, Recep Tayyip Erdoğan est déstabilisé sur le plan intérieur par la faillite de son programme de réconciliation avec les Kurdes lancé au début de 2013. Son incapacité à s’assurer une majorité parlementaire aux élections législatives du 7 juin l’a incité à s’attaquer de front aux partis kurdes qui contestent sa volonté de pouvoir absolu.

Dès le 5 juin, avant-veille des élections, à Dyarbekir, puis le 20 juillet à Suruç, et enfin le 10 octobre à Ankara, des attentats de plus en plus meurtriers – faisant respectivement deux, trente-trois et 116 morts – dirigés contre les Kurdes et les partisans de la paix ont achevé de consommer la rupture, alors que des élections législatives anticipées doivent avoir lieu le 1er novembre destinées à assurer à Erdogan une majorité introuvable.

Attribués à l’EI ou au PKK par le gouvernement, alors que l’opposition accuse celui-ci d’en être responsable à travers ses services parallèles, ces trois attentats ont eu pour conséquence d’accroître le fossé entre le pouvoir et les partis kurdes et d’exacerber les tensions au sein de la population. Ce qui est probablement le but recherché par ses instigateurs.

Le président Erdoğan est acculé : il devra maintenir le cap des élections, les remporter et s’assurer une coalition qui lui permette de modifier la Constitution pour asseoir son pouvoir présidentiel. Dans le cas contraire, il sera gravement affaibli et la Turquie profondément déstabilisée. Dans tous les cas de figure, la dynamique de réconciliation est désormais brisée.

Israël déstabilisé par des vengeances à caractère tribal et religieux

La mort d’Ali Saad Dawabsha, un enfant palestinien de 18 mois, le 31 juillet, dans un incendie provoqué par des colons israéliens extrémistes a mis le feu aux poudres dans les territoires occupés de Cisjordanie.

Minée par le blocage du processus de paix par le gouvernement de Benyamin Netanyahou et par la faillite de l’Autorité palestinienne, dirigée par le président Mahmoud Abbas, la population de Cisjordanie se voit de surcroît empêchée de se rendre à la mosquée Al Aqsa de Jérusalem en raison des fêtes juives qui se déroulent de la fin du mois de septembre jusqu’à la mi-octobre sur le Mont du Temple.

Le meurtre, le 1er octobre, d’un couple de colons israéliens devant ses enfants engendre un engrenage de représailles de part et d’autre. Meurtres au couteau, au pistolet ou à la voiture-bélier se multiplient malgré la présence massive de la police et de l’armée.

Dirigeants israéliens et palestiniens sont dépassés par les événements. Cette insurrection des pierres et des couteaux, considérée comme la « troisième intifada », est le signe d’un regain de haine et de violence, conséquence d’un manque de perspective politique et d’une faillite des pouvoirs israélien et palestinien à sortir de l’impasse.

Une nouvelle génération de Palestiniens, de plus en plus jeunes avec – fait notable – de plus en plus de jeunes filles, se lance dans une confrontation meurtrière, désespérée et sans issue pour répondre au mur de l’indifférence.

Si les deux précédentes insurrections palestiniennes – « la guerre des pierres » de 1987 – et celle, beaucoup plus meurtrière en 2000, avaient été plus ou moins encadrées par la direction palestinienne, le mouvement actuel – que l’on appelle déjà « l’intifada des couteaux » – semble échapper autant à l’OLP qu’au Hamas ; ce qui rend les perspectives de négociation encore plus aléatoires.

Face à cela, les Israéliens se sont rués dans les magasins spécialisés pour se doter d’armes d’autodéfense alors que les permis de port d’armes sont délivrés plus facilement. On estime à 200 000 le nombre d’armes à feu en circulation côté israélien ; ce qui augure d’un cycle de vengeances et de représailles sans fin.

Faillite des Etats, militarisation des conflits et absence de perspective politique

Ces trois tableaux sombres et inquiétants ne doivent pas faire oublier la guerre qui se déroule au Yémen. Depuis le mois de mars, la coalition menée par l’Arabie saoudite et les émirats du Golfe s’enlise dans un conflit meurtrier avec la milice d’Abdel Malek al Houthi soutenue par l’Iran.

Plus au nord, la Libye est déchirée par une guerre civile sans issue depuis la faillite du pouvoir central à se reconstituer après la chute de Kadhafi en octobre 2011.

Il faut évoquer également l’Egypte post-Moubarak, dirigée par le maréchal-président Abdel Fattah al Sissi, qui a renversé en juillet 2013 l’islamiste Mohammed Morsi. L’Egypte qui – avec ses 82 millions d’habitants – est le pays arabe le plus peuplé et possédant l’armée la plus puissante, a le potentiel de jouer un rôle régional stabilisateur, mais se trouve fragilisée par une insurrection islamiste armée dans le désert du Sinaï, à l’est, et à la frontière avec la Libye, sur son flanc ouest.

Face à cette montée des périls et des clivages régionaux et internationaux, on assiste à une inquiétante course aux armements, comme si cela était la seule réponse à la radicalisation et à l’embrigadement armé d’une jeunesse dont 60% est sans emploi.

L’absence de perspective politique et la déshérence du système institutionnel international sont autant de signes négatifs pour la stabilité de cette région du monde qui se trouve au carrefour de l’Asie, de l’Afrique et de l’Europe.