Les événements en Ukraine rappellent certainement des scènes de la guerre froide. L’Europe de l’Est comme théâtre, une fracture nationale pour toile de fond, l’Occident et la Russie en protagonistes, subversion, menaces et intervention armée en guise de répliques : à bien des égards, le drame ukrainien n’est qu’un nouvel acte de la confrontation Est-Ouest de la seconde moitié du XXème siècle.

C’est donc sans surprise que la crise ukrainienne a remis au goût du jour des cadres d’analyse qui prévalaient avant l’implosion de l’Union soviétique. Jamais, depuis les années 1990, les soviétologues n’ont été autant sollicités. Aux Etats-Unis, l’expertise des anciens cadres des administrations de Richard Nixon à George H. Bush (le père de W.) est particulièrement recherchée.

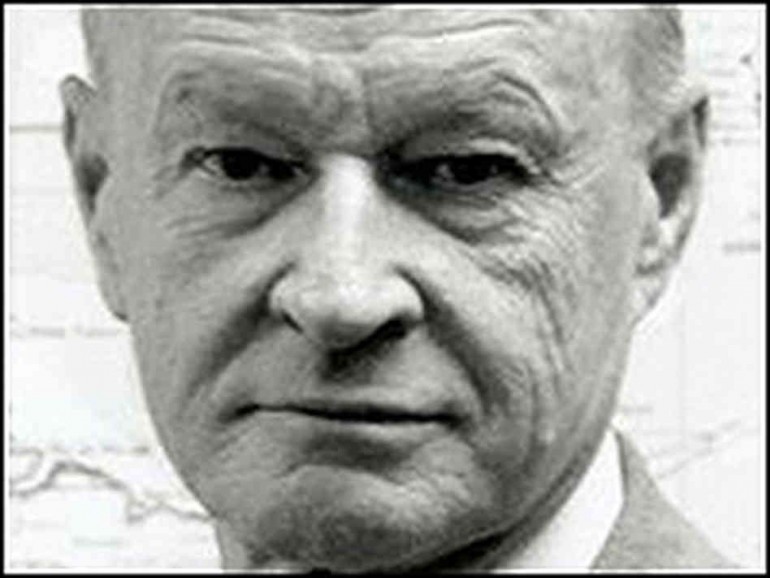

L’un des vétérans les plus écoutés par la Maison Blanche et dans les think tanks de Washington est Zbigniew Brzezinski. Celui qui « va à l’encontre du sens commun au moins autant qu’il le définit », comme le décrit Charles Gati, professeur à l’université Johns Hopkins, fait figure d’autorité. Fort de son histoire personnelle, de sa carrière académique, et de son expérience au gouvernement, M. Brzezinski reste, à 86 ans, une voix qui compte dans les débats de relations internationales. Et en particulier lorsque ces derniers concernent l’espace postsoviétique.

D’origine polonaise, « Zbig » voit son pays natal absorbé dans la sphère soviétique au lendemain de la conférence de Yalta. En exil au Canada puis aux Etats-Unis, dont il prend plus tard la nationalité, M. Brzezinski se distingue par ses travaux sur le bloc communiste, de la question des nationalités (il prédira plus tard la fragmentation de l’URSS sur ces lignes de fractures) à l’évolution de l’Union soviétique de Lénine à Staline. Devenu professeur à l’université Columbia, le jeune Brzezinski fait son entrée en politique aux côté de John Kennedy, qu’il conseille durant la campagne présidentielle de 1960. C’est en 1966, au plus fort de la guerre du Vietnam, qu’il devient acteur de la guerre froide, en accédant au Policy Planning Council sous la présidence de Lyndon Johnson. Son ascension culmine en 1977 quand le président Jimmy Carter le nomme conseiller à la sécurité nationale, poste clef dans la formulation de la politique étrangère des Etats-Unis. Jusqu’en 1981, M. Brzezinski doit alors gérer les troubles en Europe de l’Est, la révolution iranienne et l’invasion de l’Afghanistan.

Largement perçu comme un « faucon » durant ces années, le deuxième successeur d’Henri Kissinger aurait depuis rejoint le camp des « colombes ». Mais lui refuse cette dichotomie, arguant « d’avoir toujours été pour une politique qui nous a permis de gagner la guerre froide. » Cette politique, c’est celle du « combat pacifique (peaceful engagement) », une stratégie de détente pour l’Europe de l’Est. La nouvelle approche, qu’il articule dès 1961 dans Foreign Affairs, « (1) vise à stimuler plus avant la diversité du bloc communiste ; (2) augmentant ainsi la probabilité que les Etats d’Europe de l’Est gagnent en indépendance politique aux dépens de la domination soviétique ; (3) permettant en fin de compte la création d’une ceinture d’Etats neutres qui, comme les Finlandais, détiendraient une vraie liberté de choix démocratique dans la politique intérieure tout en se gardant d’être hostiles à l’Union soviétique et d’appartenir à des alliances militaires occidentales. » Alors que la Russie fait son grand retour sur la scène géopolitique, ce plan d’action à la fois ferme et ouvert connaît une seconde jeunesse.

De son Aventin au Centre pour les études stratégiques et internationales (CSIS), un think tank de Washington, M. Brzezinski a suivi la crise ukrainienne des manifestations sur la place « Maïdan » à l’élection de Petro Porochenko à la présidence de la République. Au cours des derniers mois, l’homme de la « vision stratégique » (c’est le titre de son dernier livre, publié en 2012) a proposé une analyse singulière des évènements et une solution au conflit aussi audacieuse que controversée. Si cette dernière sort tout droit du passé, elle semble être aujourd’hui la plus appropriée.

Facteurs de crise

« La crise ukrainienne est le défi le plus important lancé au système international depuis la fin de la guerre froide », n’hésite pas à dire Zbigniew Brzezinski. Les troubles en Ukraine seraient ainsi moins un avatar de la guerre froide qu’une nouvelle source d’instabilité pour les institutions internationales. Moins qu’un retour en force de la Russie, ils seraient une provocation de son président. Ils n’opposeraient pas deux camps mais un homme, Vladimir Poutine, et l’ordre international au XXIème siècle.

Zbigniew Brzezinski est l’un des premiers à saisir l’importance du bras de fer entre les manifestants de la place « Maidan » et Viktor Ianoukovitch, le président ukrainien. « Quoiqu’il advienne, les évènements en Ukraine sont historiquement irréversibles et géopolitiquement transformatifs », écrit-il dès décembre 2013, dans une tribune publiée par le Financial Times. Dans les mois qui suivent, alors que l’intervention russe en Crimée confirme la justesse de sa déclaration, il est aussi l’un des premiers à en cerner les enjeux avec précision. Car ce qui se passe en Ukraine n’engage pas uniquement l’avenir de ce pays. Bien sûr, les répercussions d’une intervention russe sont aussi régionales, explique-t-il en mars. Si le « domino » ukrainien tombe, « la liberté et la sécurité nouvelles de la Roumanie et de la Pologne voisines et des trois républiques baltes seraient aussi menacées. » Plus encore : si la crise ukrainienne est l’évènement majeur de l’après-guerre froide, c’est d’abord parce que de son issue dépend l’avenir de la Russie elle-même.

Cet avenir est mis en péril par le « dictateur du Kremlin », dont Zbigniew Brzezinski compare sans ambages les méthodes à celles employées par Adolf Hitler de la crise des Sudètes à l’occupation de Prague et du reste de la Tchécoslovaquie. En mars 2014, avant même que la Russie n’annexe officiellement la Crimée, il prévient que Vladimir Poutine pourrait être tenté de reproduire cette occupation en deux phases dans les provinces extrême-orientales de l’Ukraine. Mais les similitudes entre le président russe et les dictateurs de la Seconde guerre mondiale vont, pour M. Brzezinski, bien au-delà des simples choix tactiques. M. Poutine serait ainsi à la fois « une imitation partiellement comique de Mussolini et un fantôme (reminder) plus menaçant d’Hitler. » Il partagerait avec eux une personnalité troublée, et un esprit dont M. Brzezinski n’hésite pas à mettre en doute la rationalité. « Je suspecte que la réaction de Poutine [aux évènements d’] Ukraine était à bien des égards le résultat non d’un calcul stratégique mais d’une rage personnelle, après qu’il se soit rendu compte que l’Ukraine était plus sensible à la cour que lui faisait l’Ouest qu’à celle de l’Est » confie-t-il à l’éditorialiste Edward Luce à la fin du mois d’avril. Et ce alors que M. Poutine « était déjà de mauvaise humeur suite à son isolation, voire à l’ humiliation subie durant son séjour solitaire à Sotchi, un évènement qu’il avait organisé en son honneur. » « En réalité, » ajoute-il, « dans une dictature personnelle, la personnalité du dictateur […] devient extrêmement pertinente. En regardant avec attention la formation de Poutine, son histoire personnelle, ses expériences personnelles, ses aspirations, ses manifestations narcissiques et ainsi de suite, on ne peut que se demander si une telle personne est capable de peser le pour et le contre de manière prudente, et d’agir de façon responsable, ou si [M. Poutine] a de plus en plus confiance en lui, s’il est si pénétré de sa mission extraordinaire qu’il est prêt à mettre en péril des choses aussi importantes que le bien-être de la société [russe]. »

Sa mission extraordinaire, c’est son ambition de créer une Union eurasiatique forte et centralisée. Et s’il venait à la réaliser, « nous aurons sur les bras un dirigeant très sûr de lui, dynamique, hostile, ivre de succès, et qui sera sûrement légèrement imprévisible. »

C’est dans la distinction fondamentale entre les intérêts à long terme de la société russe et ceux exprimés et défendus par son président que se trouve l’apport essentiel de Zbigniew Brzezinski au débat sur la crise ukrainienne. « La vraie destinée de la Russie, » insiste-t-il, est « d’être un Etat européen d’importance au sein d’un Occident démocratique ». Telle est en tout cas l’aspiration d’une classe moyenne russe « urbaine », « pro-occidentale », et « en plein essor », « qui est en train de faire surface, mais ne domine pas encore, » et pour laquelle le développement économique de la Russie est plus important que son expansion territoriale. « Et d’une façon ou d’une autre, ce jour viendra ». Mais Vladimir Poutine se dresse pour l’instant entre le peuple russe et sa prospérité en faisant « aujourd’hui obstacle, avec son rêve mélancolique d’un nouvel empire baptisé l’Union eurasiatique ». Cette « restauration irrationnelle » de l’URSS (diminuée de quelques pays européens) ou de l’empire tsariste est pour M. Brzezinski clairement une erreur stratégique. « L’Union eurasiatique telle que Poutine envisage de la créer, liée par des pressions et motivés par la nostalgie, n’est pas une solution de long terme aux dilemmes socioéconomiques et géopolitiques russes, » explique-t-il en janvier lors d’une audition sur l’Ukraine au Comité des affaires étrangères du Sénat. Et la voie sur laquelle le président russe a engagé son pays n’est non seulement pas la bonne, mais elle est en plus sans issue. Car l’Union eurasiatique, qui ne suscite pas vraiment l’intérêt des membres de la Communauté des Etats indépendants (CEI), est « en réalité [un] espoir peu réaliste ». Même les pays signataires tentent d’en limiter la portée, afin de ne pas perdre leur indépendance arrachée à la Russie à la fin du siècle dernier. En particulier, Nursultan Nazarbayev, le président du Kazakhstan, signifie son rejet de toute union politique dirigée de Moscou en ne se référant à cette alliance que par son nom officiel : l’Union économique eurasiatique. Et selon M. Brzezinski, M. Poutine ne peut substituer la contrainte au manque d’attractivité de son projet impérial. « La Russie d’aujourd’hui n’est pas en position de restaurer son vieil empire par la violence. Elle est trop faible, trop rétrograde, et trop pauvre, » affirme-t-il. Le rêve d’une nouvelle Russie impériale disparaîtra selon lui avec le départ de M. Poutine. A ce moment-là, la Russie n’aura d’autre choix que de redéfinir son rôle dans le monde, et de tendre la main à l’Occident. Si la « prise d’importance politique » de la « classe moyenne cosmopolite » n’y suffira pas, la montée de l’influence chinoise dans l’espace postsoviétique l’y contraindra.

C’est dans ce contexte que la victoire tactique de Vladimir Poutine en Ukraine masque une erreur stratégique. Loin d’être la manifestation d’un quelconque retour d’une Russie impérialiste, l’épreuve de force à l’est du fleuve Dniepr est au contraire le signe de son trépas. Poutine, explique Zbigniew Brzezinski en avril, « a accompli un exploit sans précédent : un pays qui n’était pas antirusse est maintenant de plus en plus majoritairement intensément antirusse ». « Un fait à valeur historique est que l’indépendance nationale, une fois atteinte, est infectieuse et presque impossible à défaire, » disait-il d’ailleurs en décembre 2013, avant d’ajouter : « tout du moins sans [intervention] massive d’une force extérieure… » Malgré cette prudence, l’intervention russe et l’annexion de la Crimée ont pris de court M. Brzezinski. « Oui, j’ai été surpris » concèdera-t-il plus tard. La surprise était pour lui double. D’abord, il ne s’attendait pas à une opération militaire si bien préparée et si efficace, portée par le nouveau concept d’ « option de réfutabilité (option of deniability) », qui permet à l’agresseur de nier à tout moment, et surtout en cas d’échec, qu’une intervention armée est en train d’avoir lieu. Ensuite, l’absence de résistance des Ukrainiens a stupéfié celui qui en janvier déclarait encore : « Poutine devait faire attention à ne pas utiliser la force contre les Ukrainiens. [Car] s’il utilise la force contre eux, il va rapidement se rendre compte qu’il a eu les yeux plus gros que le ventre. Ces gens-là sont coriaces. » Toutefois, il estime que les pressions du président russe ne suffiront pas à écarter l’Ukraine, mais aussi la Russie, de leur destinée : « Indépendamment de ce qui se passe dans un avenir proche, je continue de croire que l’Ukraine finira, plus tôt que tard, par être intégrée à une Europe démocratique. Plus tard que tôt, la Russie suivra, à moins qu’elle ne décide de s’isoler et de devenir une relique impérialiste semi-stagnante. »

Soutien gradué

En portant la marque de l’ambition d’un seul homme qui menace l’ordre international et met en péril l’avenir de son propre pays, la crise ukrainienne échappe au schéma historique de confrontation Est-Ouest. Mais si cette crise est d’une autre facture, la politique que devraient mettre en œuvre les Etats-Unis pour y faire face est bien une politique de détente, proche du « combat pacifique » dont M. Brzezinski s’est fait l’avocat puis l’artisan dans les années 1960 et 1970. Pour l’ancien conseiller à la sécurité nationale, les retours de l’Ukraine et de la Russie dans le camp occidental, qui constituent les objectifs à terme des Etats-Unis, doivent guider un plan d’action de court terme consistant en une riposte proportionnée aux pressions russes. C’est toute la difficulté d’une politique ukrainienne des Etats-Unis : mettre en échec Vladimir Poutine tout en préservant les intérêts de la Russie.

Protéger les intérêts de la Russie des classes moyennes, celle qui émergera après le départ du président russe, est en effet un leitmotiv du discours de Zbigniew Brzezinski. « Le soutien aux aspirations ukrainiennes ne constitue pas une guérilla politique contre la Russie mais, au contraire, préserve ses intérêts à long terme. » Ainsi, explique-t-il aux membres du Congrès en janvier, « nous devons mettre en pratique une politique pour l’Ukraine qui serait constructive, ouverte, et de long terme et qui serait également suivie d’une option de long terme pour la Russie. » Toutefois, cette approche mesurée que justifie une vision stratégique sur le temps long découle aussi du souci plus immédiat de maintenir le dialogue avec Vladimir Poutine sur d’autres enjeux internationaux. Comme le note M. Brzezinski, la relation entre les Etats-Unis et la Russie n’est plus, depuis la fin de la guerre froide, un jeu à somme nulle. La coopération entre les deux puissances est en effet nécessaire sur un certain nombre de dossiers, du programme nucléaire iranien à la guerre civile en Syrie.

C’est dans cet esprit que l’expert du CSIS s’est fait le héraut d’un soutien gradué aux autorités de Kiev. Cette approche vise à répliquer à toute provocation ou intervention russe en Ukraine de manière prudente mais proportionnée. Toutefois, la gamme de ripostes possibles reste limitée par l’absence d’alliance militaire formelle entre l’Ukraine et les Etats-Unis. Ainsi, Zbigniew Brzezinski n’envisage à aucun stade une intervention armée des forces américaines ou de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). De plus, le soutien des Etats-Unis à l’Ukraine est conditionné à un effort réel de résistance de la part du gouvernement de Kiev. A cet égard, l’absence de réaction occidentale musclée à l’invasion de la Crimée par la Russie n’est pas vraiment problématique : la passivité des forces ukrainiennes sur la péninsule a dédouané les Etats-Unis et l’Union européenne de leur responsabilité de gardiens des frontières sur le continent.

Au cours du premier semestre 2014, Zbigniew Brzezinski a proposé un soutien à Kiev en trois phases : (1) soutien politique et moral (décembre-janvier), (2) soutien financier et menace de sanctions (février), et (3) soutien diplomatique et militaire (mars-juin). Si la fourniture ciblée d’armes est une option qu’il considère, celle-ci ne devrait intervenir qu’en cas d’invasion armée directe et massive de la Russie.

Durant la première phase, jusqu’à la fuite de M. Ianoukovitch, M. Brzezinski soutient un règlement national du conflit entre les partis ukrainiens, sans intervention extérieure. Les Etats-Unis doivent alors « s’efforcer d’éviter une polarisation de la situation. » Cependant, ils doivent « encourager l’émergence d’un Comité pour l’unité nationale et l’indépendance, doté d’une direction politique et efficace qui pourrait amorcer, si l’opportunité se présente, un dialogue avec le président Ianoukovitch sur l’avenir de l’Ukraine. » L’idée de M. Brzezinski est de parvenir à une institutionnalisation de la « nation éveillée » sur le modèle du mouvement polonais Solidarność. Les manifestants de « Maïdan » doivent se choisir un chef capable, à l’instar de Lech Wałęsa, d’articuler leurs demandes et de négocier en leur nom. Pour M. Brzezinski, ce chef ne devrait pas forcément être le plus « connu » ou le plus « intelligent », mais le plus efficace (étonnamment, le président Porochenko semble aujourd’hui correspondre à cette description).

Les troubles du mois de février, qui culminent avec la fuite de M. Yanoukovitch, mettent en évidence l’intensification des pressions russes. Dans une nouvelle tribune parue dans le Financial Times le 23 février, M. Brzezinski propose une série d’actions visant à renforcer les nouvelles autorités de Kiev tout en dissuadant Vladimir Poutine d’intervenir par la force. Les pistes qu’il évoque pour contenir la Russie ne sont pas nouvelles : menace de « sanctions financières unilatérales à l’encontre d’individus ou de l’Etat, […] révision du statut de la Russie à l’Organisation mondiale du commerce, à la Banque mondiale ou au Groupe des huit premières nations industrielles (G8). » En revanche, la solution qu’il met en avant pour secourir les finances de l’Ukraine est plus originale. D’abord, les Etats membres de l’UE devraient contribuer à hauteur de plusieurs milliards de dollars à un paquet financier, auquel les Etats-Unis n’auraient, pour des raisons que M. Brzezinski s’abstient de détailler, pas à participer. Ensuite, on devrait « persuader » les dix oligarques ukrainiens les plus riches, soit « les principaux bénéficiaires de l’incroyable et omniprésente corruption du pays », de donner chacun un milliard de dollars de leur fortune personnelle. Une mention spéciale est accordée « au fils de Monsieur Ianoukovitch, un dentiste fabuleusement riche qui pourrait doubler ce pot de dix milliards de dollars ».

Au début du mois de mars, la crise ukrainienne prend encore une nouvelle dimension. L’intervention en Crimée des troupes russes « masquées » comme des « gangsters » constitue une sérieuse menace pour l’Ukraine, sa région, et le système international. Pour Zbigniew Brzezinski, les Etats-Unis se doivent d’intervenir plus directement alors que les intérêts américains dans cette partie du monde sont directement menacés. De sujet, l’Ukraine devient objet, dont le sort est matière à compromis entre les administrations russe et américaine. Cette nouvelle configuration appelle donc pour l’homme de Carter une réponse plus frontale, reposant sur le diptyque de la guerre froide : dissuasion et négociation. En effet, contraindre Vladimir Poutine au dialogue nécessite d’accroître le coût d’une intervention militaire russe. « Il faut qu’il y ait aucun doute dans l’esprit de Poutine qu’une attaque sur l’Ukraine précipiterait un conflit armé long et coûteux » écrit M. Brzezinski dans le Washington Post le 3 mars. A cet effet, « les forces de l’OTAN doivent être placées en état d’alerte maximum […] Si l’Occident souhaite éviter un conflit, il ne doit y avoir aucune ambigüité quant à ce que des aventures militaires [russes] au cœur de l’Europe pourraient précipiter. »

La dissuasion occidentale repose également sur une résistance ukrainienne forte, en même temps qu’indispensable. Car d’une part « les actions de M. Poutine dépendront non seulement de ses calculs concernant la réponse de l’OTAN, et en particulier de celle des Etats-Unis, mais aussi de ses estimations de la férocité de la résistance ukrainienne en réponse à une éventuelle escalade russe ». Et d’autre part, la vigueur de la résistance dépendra elle-même du soutien militaire affiché par les puissances occidentales : « on doit soutenir l’Ukraine si on veut qu’elle résiste, » explique M. Brzezinski. Enfin, « et pour clore le cercle », la résistance de l’Ukraine à une invasion russe est aussi, comme on l’a vu, un préalable nécessaire à l’intervention des Etats-Unis.

Mais pour le stratège de la guerre froide, la dissuasion n’est qu’un moyen pour une fin : forcer M. Poutine à négocier. Ainsi, tout en ayant une position publique intransigeante et en étant réactif sur le terrain, les Etats-Unis devraient, en privé (« afin de ne pas [l’] humilier »), « rassurer la Russie sur le fait qu’il ne cherche pas à tirer l’Ukraine vers l’OTAN ou à la tourner contre elle ». « Arrangement si possible, dissuasion si nécessaire, » recommande M. Brzezinski à l’administration Obama, à l’occasion d’une conférence organisée par CSIS le 19 mars.

Le niveau de soutien le plus élevé que Zbigniew Brzezinski envisage de mettre en œuvre est la fourniture d’armes de défense, de type « armes antichars », afin de permettre à la résistance ukrainienne, et en premier lieu à la « jeunesse ukrainienne fortement nationaliste, » de mener une guérilla urbaine. En effet, avec ou sans soutien matériel des Etats-Unis, les autorités de Kiev ne sauraient de toute façon être capables de résister à l’armée russe. En revnache, « prendre les villes par la force » pourrait devenir pour Vladimir Poutine une « opération lente, douloureuse, et sanglante ». Et comme l’explique en juin l’enfant de Varsovie, « il faut tirer les leçons de la résistance urbaine de la Seconde guerre mondiale, et plus récemment de la Tchétchénie, dont la capitale [Grozny] a résistée pendant trois mois par des combats de maison à maison. »

La politique Obama

C’est sans surprise que la politique ukrainienne de l’administration Obama s’apparente à la riposte proportionnée défendue par Zbigniew Brzezinski. L’ancien conseiller du président Carter partage avec M. Obama une certaine proximité idéologique, qui n’est pas sans alimenter les critiques sur la « cartérisation » de la politique étrangère de l’actuel hôte de la Maison Blanche. Cependant, Zbigniew Brzezinski n’hésite pas à critiquer la mise en œuvre de cette politique, qui souffre d’un manque de conceptualisation et de communication.

Depuis leurs rencontres durant la première campagne présidentielle de M. Obama, M. Brzezinski est dithyrambique quant aux capacités d’analyse du président des Etats-Unis. « J’ai été impressionné par son analyse perspicace sur les changements fondamentaux de la réalité internationale et sur la complexification du monde, » déclare-t-il dans un entretien accordé à Politico Magazine en novembre 2013. « Il a compris que l’Amérique doit défendre ses intérêts dans ce contexte global et avec beaucoup de tact (sensitivity) ». En particulier, « il a compris que, pour toutes sortes de raisons, l’hégémonie mondiale par une seule puissance et en particulier par une puissance occidentale n’est plus possible. Il y a eu une translation d’Ouest en Est au sein du système international. » Toutefois, la justesse d’analyse de M. Obama ne se retrouve pas dans sa politique étrangère : « bien qu’il ait prouvé qu’il était très bon prêcheur, il n’a pas démontré qu’il était bon stratège. »

Cette appréciation générale vaut également pour sa gestion de la crise ukrainienne. « Dans l’ensemble, je soutiens jusqu’ici les actions du président », indique Zbigniew Brzezinski en mai. « Je pense qu’il a fait aussi bien que possible étant donné les circonstances. » Pourtant, M. Brzezinski ne peut s’empêcher de noter le manque de profondeur stratégique de l’administration Obama dans la mise en œuvre d’une politique ukrainienne trop réactive, et pas assez orientée vers la recherche d’une solution globale. L’un des symptômes de cette politique du « coup par coup » est l’absence de déclaration officielle majeure de la part de M. Obama. » « Là où je lui en veux, […] c’est qu’il ne s’est pas adressé à la population américaine. » En effet, « le président n’a toujours pas fait de déclaration sur les enjeux du problème, pourquoi nous devons y faire face aujourd’hui, pourquoi il est dans notre intérêt commun de le régler, si possible avec les Russes, et pourquoi, si les négociations venaient à échouer, nous avons un devoir d’entraide envers l’Ukraine. » Plus qu’une opération de communication, afficher une position publique claire renforcerait aussi la dissuasion vis-à-vis de Vladimir Poutine : « Nous devons convaincre la Russie que nous somme sérieux. »

Lorsqu’ en mars Bob Shieffer, chef du bureau de Washington à CBS News, demande à M. Brzezinski ce qu’il recommanderait au président Obama s’il occupait toujours le poste de conseiller à la sécurité nationale, sa réponse tient en trois points. Le troisième est que les Etats-Unis doivent commencer à « indiquer clairement » qu’au « moment critique » ils ne resteront pas passifs. Le deuxième est de « s’assurer que les Ukrainiens ont un plan et qu’ils s’y tiendront. » Et le premier, sûrement le plus important, est d’« essayer encore de voir si les Russes peuvent être réceptifs à un arrangement plus large concernant l’Ukraine », un compromis qui devrait être « généreux et équilibré. »

Le modèle finlandais

Le compromis qu’imagine Zbigniew Brzezinski dès le mois de février n’est ni plus ni moins que la « finlandisation » de l’Ukraine. Cette solution controversée, qu’il appelle avec pudeur le « modèle finlandais », fait référence à la neutralité forcée du pays nordique durant la guerre froide. « Les Etats-Unis pourraient et devraient faire savoir à M. Poutine qu’ils sont prêts à user de leur influence pour garantir qu’une Ukraine vraiment indépendante et territorialement indivisible conduira une politique russe similaire à celle mise en œuvre avec tant d’efficacité par la Finlande. » Cette politique devra comprendre « un respect mutuel et des relations économiques fortes avec la Russie et l’UE, » exclura une « participation à des alliances militaires perçues par Moscou comme dirigées contre elle, » mais permettra « une connexion étendue avec l’Europe. » « En résumé, » conclut M. Brzezinski, « le modèle finlandais [serait] idéal pour l’Ukraine, l’UE, et la Russie dans le cadre d’un compromis stratégique plus large entre l’Est et l’Ouest. » En particulier, une telle solution aurait pour l’Occident le mérite de mettre un terme à la crise ukrainienne au prix de concessions minimes. Certes, « il faudra être clair sur le fait que l’Ukraine ne deviendra pas un membre de l’OTAN. » Mais comme l’explique M. Brzezinski, les Ukrainiens favorables à une accession de leur pays à l’alliance nord-atlantique sont de toute façon, à 44% de la population, en minorité. Et si une finlandisation de l’Ukraine prohiberait dans un premier temps une adhésion à l’UE, elle n’empêcherait pas un rapprochement progressif sur plusieurs décennies. Une finlandisation de l’Ukraine permettrait aussi de préserver les intérêts de la Russie des classes moyennes. Au cours des prochaines décennies, une Ukraine neutralisée constituerait ainsi un « pont » entre l’Europe et la Russie, favorisant à terme l’entrée de cette dernière dans le camp démocratique.

Le sort réservé à la Crimée dans le cadre d’un tel compromis est moins clair. Si M. Brzezinski indique que la péninsule pourrait être sous « statut spécial, » il semble se contenter du statu quo. Car « avec ou sans solution de compromis, la Crimée va être un lourd fardeau économique pour la Russie », en tout cas « aussi longtemps que la communauté internationale ne reconnaît pas son incorporation à la Russie, » explique-t-il le 16 juin, à une conférence au Wilson Center.

Etrangement, cette solution de compromis que M. Obama devrait proposer « en privé » à son collègue russe vient, quand M. Brzezinski l’évoque pour la première fois, en contradiction directe avec ses injonctions de respect de la souveraineté de l’Ukraine et d’intervention limitée des Etats-Unis.

Les conditions semblent aujourd’hui réunies pour la conclusion d’un tel accord stratégique. L’élection de Petro Porochenko à la présidence a fait émerger une direction représentative dotée d’un mandat politique clair. Et bien que le nouveau président ukrainien soit d’inclinaison occidentale, ses intérêts industriels personnels sont tournés vers le marché russe. Il s’affirme également opposé à une adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. Dans le même temps, les pressions occidentales ont forcé Vladimir Poutine à temporiser et à considérer une solution négociée.

On peut donc s’attendre à ce que les protagonistes de la crise s’accordent, au moins tacitement, sur une finlandisation de l’Ukraine. Si tel était le cas, il serait déraisonnable d’en attribuer la paternité à Zbigniew Brzezinski. Toutefois, l’éternel stratège aura été central dans la conceptualisation de cette solution de sortie de crise, proposée dès le lendemain de la fuite de Viktor Ianoukovitch. Il n’y avait en effet que M. Brzezinski pour réactualiser son immortelle doctrine de « combat pacifique », qui bien que quinquagénaire, semble encore adaptée aux défis actuelsa. Il n’y avait aussi peut-être que lui dans le camp occidental pour ne considérer l’Ukraine que comme une pièce sur un « grand échiquier. »